Durante muchos décadas, Marcelo Adrián Obregón sólo fue un nombre más en la maraña de la historia; tanto, que incluso llegó a desaparecer bajo la maleza y la herrumbre de la humilde tumba en la que fue enterrado. Había nacido en Villalmanzo, provincia de Burgos, pero su muerte y sepultura se había producido en otra tierra, en el pueblo conquense de Buenache de Alarcón. Lejos, pero cerca, al cabo: pudo haber terminado sus días en una latitud mucho más remota, nada menos que en el océano Pacíficio, en las Islas Filipinas. Cuando en el año 2000 se limpió la tumba sin nombre del pequeño camposanto de Buenache, quedó revelada una inscripción que arrojaba luz y desafiaba al injusto olvido al que había ido a parar el personaje: Aquí yace Marcelo Adrián Obregón, héroe de Baler. Nacido en 1877, vivió en primera línea el desmoronamiento de los últimos vestigios del imperio español en aquel dramático capítulo de la historia conocido como 'Desastre del 98', cuando España perdió sus últimas posesiones de ultramar: Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam.

Enrolado en el Batallón de Cazadores Expedicionarios número 2, combatió en esta última colonia del Pacífico. Y lo hizo hasta el final. No en vano, perteneció al reducido grupo de soldados españoles que resistió durante 337 días en la iglesia de la aldea filipina de Baler a los ataques de unos 800 sitiadores tagalos, negándose a la rendición a pesar de que la guerra -ellos no lo sabían y luego no lo quisieron saber- había concluido varios varios meses antes. Aquella gesta heroica y audaz, acaso el último ejemplo del orgullo de una nación en otro tiempo vasta y temida, les valió el sobrenombre con el que han pasado a la historia y al imaginario colectivo de nuestras tragedias. Marcelo Adrián Obregón y otros 54 españoles fueron 'Los últimos de Filipinas'.

La España finisecular del XIX era un país decadente, atrasado, analfebto, preso de nostalgias y dominado por el caciquismo. Marcelo Adrián Obregón, hijo de Francisco y Petra, había sido reclutado con apenas veinte años para combatir en Filipinas, donde los rebeldes tagalos y los norteamericanos amenazaban los últimos vestigios imperialistas de España.

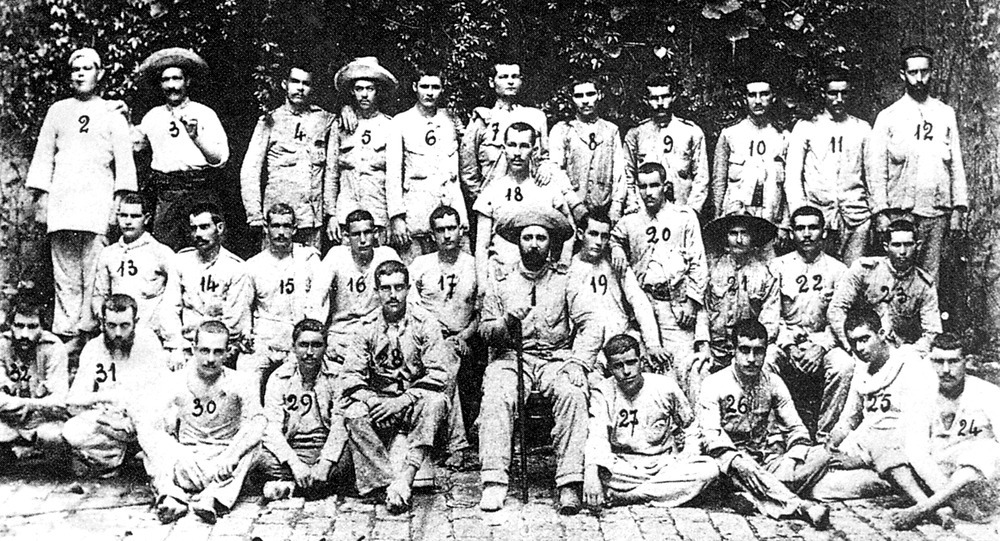

Los supervivientes de la gesta, en Manila, antes de su regreso a España. El burgalés es el número 19.

Los supervivientes de la gesta, en Manila, antes de su regreso a España. El burgalés es el número 19.El burgalés y medio centenar de compañeros fueron destacados en junio de 1898 a Baler, una pequeña aldea costera situada a doscientos kilómetros al norte de Manila. Ante la inminencia del ataque, el destacamento se atrincheró en la encalada iglesia de la villa, fundada por franciscanos, ya que se trataba de que era una posición sólida que facilitaba el acantonamiento y la defensa.

Los habitantes del pueblo huyeron el 27 de junio de 1898. El infierno no había hecho sino empezar para aquel reducido grupo de españoles. Con víveres y municiones que creían suficientes, la guarnición se dispuso para el combate. Tres días después ya estaban sitiados. Y el intercambio de fuego no se hizo esperar. El cabo Jesús García Quijano fue el primer herido del destacamento español.

Los tagalos exigieron pronto la rendición de la guarnición, entendiendo que medio centenar de soldados, muchos de los cuales caerían pronto enfermos, no aguantaría sino unos pocos días. Qué lejos iba a estar ese pensamiento de la realidad. Pronto se produjeron las primeras deserciones, mientras los sitiadores se las ingeniaban para minar la moral de los españoles (llegaron a colocar a decenas de mujeres semidesnudas en las inmediaciones de la iglesia como reclamo, sin éxito).

Los sitiados convirtieron la iglesia en un fortín inexpugnable: construyeron un pozo, hicieron un horno, cavaron trincheras y consolidaron muros... Mientras Manila caía en manos de los estadounidenses, en el sitio de Baler el beriberi (enfermedad producida por carecencia de vitamina B1 o tiamina) y la disentería diezmaban a la guarnición. El capitán Enrique de Las Morenas fue una de sus víctimas. Su agonía estuvo presidida por las alucionaciones y los delirios, que le llevaron a mantener conversaciones imaginarias con sus familiares en España e incluso a otorgar la amnistía a los sitiadores.

Los alimentos se pudrían por la humedad, y ahí apareció otro enemigo: el hambre. La dieta en adelante fueron raíces, culebras, ratas y hasta perros. Casi delirando por el hambre, la enfermedad y el calor asfixiante y húmedo, los supervivientes del Regimiento de Cazadores número dos eran casi fantasmas, espectros alucinados. Pero se mostraban convencidos de la resistencia. Tanto, que protagonizaron dos valientes acciones fuera de su fortín: en una, prendieron fuego al poblado en el que estaban sus sitiadores; en otra, tomaron a tiros una huerta de la que arrancaron brotes de calabazas, plataneras silvestres, tallos de naranjos, verduras...

Marcelo Adrián Obregón tenía una vista de lince y era un excelente tirador. Por eso los mandos le ubicaron en un puesto de vigilancia en la torre de la iglesia. El asedio fue en ocasiones tan salvaje que tenían que subirle la comida en una polea. Marcelo disparaba y disparaba, como recordaría en sus memorias. «¡Marcelo, mátalos!», le gritaban los compañeros.

Los combates se sucedían a diario, así como las invitaciones a la rendición. Un emisario español intentó convencer al destacamento para que cedieran la plaza, pero fue considerado una treta y de nada sirvió que les hicieran llegar ejemplares de periódicos que recogían la venta del archipiélago y el fin de la guerra. Ni hablar de capitulación. Aquella gesta había sido incluso olvidada por su país. Sólo un periódico, El Imparcial, informaba medio año después del final de la guerra y de la pérdida de Filipinas de los avatares de aquellos hijos perdidos. Merced a este periódico se convencieron.

En el destacamento izaron la bandera blanca con una condición: honor y vida. «Capitulamos porque no tenemos víveres, pero deseamos hacerlo honrosamente. Deseamos no quedar prisioneros de guerra y que admitan otras condiciones que expondremos, de las que levantaremos acta. Si se han de portar con nosotros de mala manera, han de decirlo, porque en este caso no nos rendiremos. Pelearemos hasta morir y moriremos matando», manifestaron. La condición no sólo fue respetada, sino que se facilitó su evacuación y su puesta a salvo en un barco que los llevaría de regreso a su patria.

Filipinos y americanos estaban rendidos de admiración por la gesta de aquel puñado de hombres famélicos. El nuevo gobernador del archipiélago, Emilio Aguinaldo, destacó su valor con estas palabras «Son amigos, protagonistas de una epopeya propia de los hijos del Cid y de Pelayo por el valor, la constancia y el heroísmo con el que han defendido su bandera por espacio de un año».

El 29 de julio de 1899 los supervivientes embarcaron en el vapor Alicante, que llegó a Barcelona el 1 de septiembre. Desde allí viajaron a Madrid, donde fueron recibidos como héroes por un representante de la reina María Cristina y por el ministro de la Guerra como a héroes. Aquellos tipos valientes forman parte ya incluso del habla popular. Eran toda una leyenda. Los últimos héroes del imperio español. Los últimos de Filipinas.

De la gloria al olvido. Tras las gesta, Marcelo Adrián regresó a Villalmanzo, donde fue recibido en olor de multitudes. Pero regresó a Madrid poco después. Se casó en 1900 y fijó su residencia en la calle Bailén, cerca del Palacio Real, donde sirvió como mozo de guardamuebles. Tras la sublevación militar de julio del 36 perdió el empleo. «Una guerra me quitó la juventud y otra me quitará la vida», escribió en sus memorias. A finales del 37 se trasladó al pueblo de Buenache de Alarcón, en Cuenca, donde una sobrina suya era maestra. Murió poco antes de terminar la guerra, el 13 de febrero del 39, a los 62 años.

Durante décadas, habitó en el olvido. Este sábado su pueblo natal, Villalmanzo, le honró como merece: dedicándole un museo, recién inaugurado; eternizando su memoria con un busto y jalonando la jornada con conferencias, libros, música y poesía. Con la justicia del recuerdo y la admiración.